私たちの体にとって重要な役割を果たす栄養素のひとつが「ビタミンD」です。骨や歯を強く保つカルシウムの働きを助けたり、免疫細胞の働きを調整したりと体づくりに深く関わっています。また、ビタミンDは紫外線を浴びることにより体内でもつくられるため、日焼け防止や紫外線アレルギー予防のため紫外線対策をしている方は不足しやすいと考えられています。そこで今回は、ビタミンDを含む食品や効率よく摂取するための工夫をご紹介します。

骨づくりを支える陰の立役者、ビタミンDの働きとは

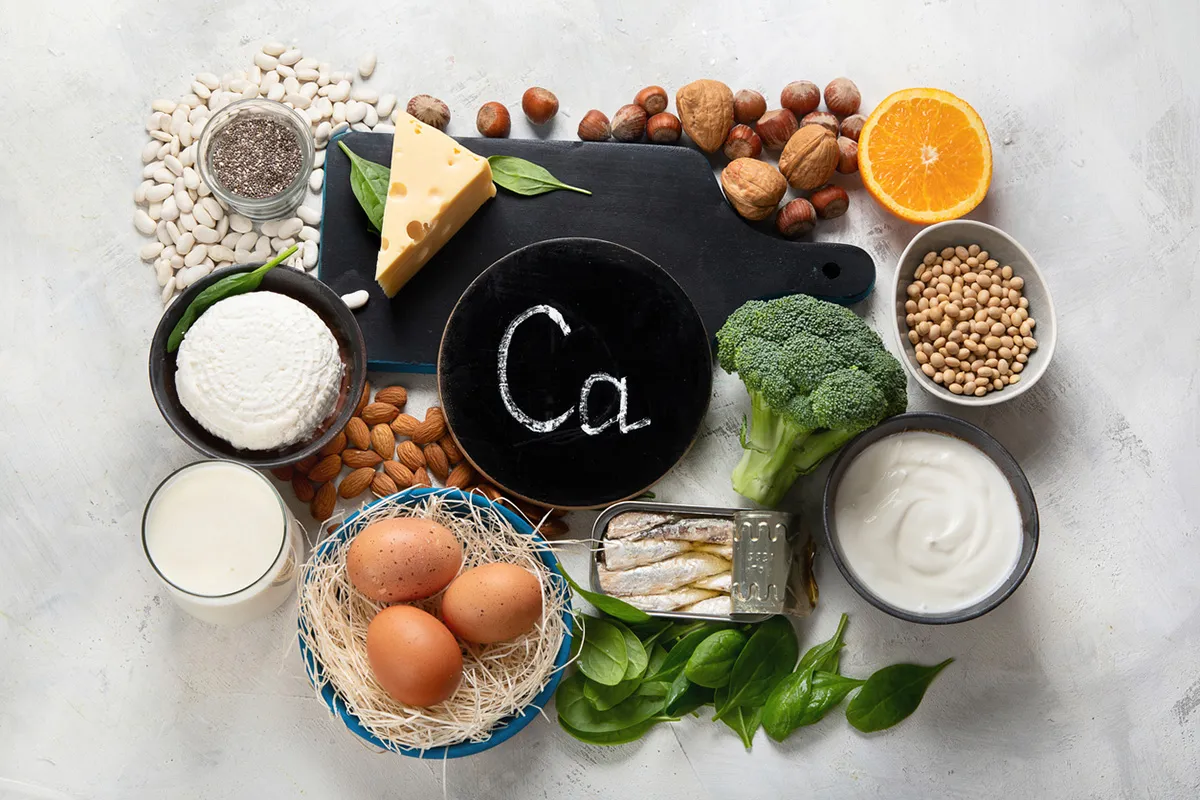

カルシウムは骨や歯を形成するミネラルで、丈夫な骨を保つために欠かせません。ビタミンDには小腸でのカルシウムの吸収を促したり、骨や歯へのカルシウムの定着を助けたりする働きがあります。※1※2

ビタミンDが不足するとカルシウムの吸収や沈着に影響が及び、骨が弱って骨折しやすくなる骨粗鬆症(骨粗しょう症)のリスクが高まります。特に高齢者が骨折すると長期間の安静によって筋力が低下し、寝たきりになるケースも少なくありません。※5

歳を重ねても自立した健康な生活を送るためには、カルシウムと一緒にビタミンDを摂り、骨粗鬆症を防ぐことが大切です。

また、カルシウムには血液の凝固を促して出血を予防したり、筋肉の収縮をサポートしたりする作用もあります。ビタミンDにはこのような働きに必要なカルシウム濃度を一定に保つ役割もあり、体を正常に機能させるうえで大切な存在といえます。※2※3

☆ビタミンDの相棒ともいえるカルシウムをお菓子で手軽に摂取しませんか。

・4個装(8枚)に牛乳200ml分のカルシウム入り

素材のうまみたっぷりの「じゃこ気分」「えび活」をおやつ、お茶うけ、おつまみにどうぞ。

☆ビタミンDやカルシウムの摂取についてはこちらの記事もご覧ください。

・カルシウムだけじゃ足りない?注目のビタミンDが摂れる食べ物「小魚」が骨を強くするワケ

・秋バテや残暑の熱中症対策にも必要!ミネラルの一種「カルシウム」の補給におすすめの食べ物は?

いま注目のビタミンDとアレルギーの関係

ビタミンDについて、近年は免疫機能やアレルギーとの関係も明らかになってきました。研究により、ビタミンDが免疫細胞の働きを調整し、細菌やウイルスを攻撃するたんぱく質の合成を促すと報告されています。さらに、免疫細胞の過剰な反応を抑えることで、アレルギー症状を和らげる可能性も示唆されています。※4

研究が進めば、将来的にはビタミンDがアレルギー症状の軽減に役立つ存在になるかもしれません。実際に、血中のビタミンD濃度が高い人ほどアレルギー症状が軽減される傾向があると考えられています。加えて、妊娠中にビタミンDを多く摂取した母親から生まれた子どもは、アレルギー性鼻炎になる確率が低いとの報告もあります。※6

また、高齢者はビタミンDが不足しやすいことから、加齢により心身の状態が衰えるフレイルにつながる恐れがあるため、積極的に摂り入れることが望まれます。

まだ研究の途中段階ではありますが、ビタミンDはカルシウムの働きを助けるだけでなく、体の機能を幅広く支える栄養素といえるでしょう。

紫外線でビタミンDがつくられる?

食品からの摂取が大切な理由

ビタミンDは食品から摂取するだけでなく、体内でもつくられていることをご存じでしょうか。そのカギとなるのが紫外線です。太陽光を浴びて皮膚に紫外線が当たると、皮膚にある「7-デヒドロコレステロール」という物質がビタミンDへと変化するのです。※5

ところが、日焼けやシミなどの原因になるため長袖の服を着たり、日傘や日焼け止めを使用したりして紫外線を避けている方も多いでしょう。また、紫外線アレルギー(光線過敏症)がある場合は、紫外線を浴びると皮膚に発疹や赤み、炎症などが生じるため、積極的に太陽光に当たることができません。

紫外線を避けると肌への悪影響は抑えられますが、体内でのビタミンD合成が進みにくくなるデメリットもあります。

「日本人の食事摂取基準」では、成人に必要なビタミンDの摂取目安量を1日9μgと定めています。ただし、この数値は生活のなかである程度の紫外線を浴び、体内でビタミンDが合成されることを前提としています。※6紫外線を避けている方は、食品からのビタミンD摂取をよりいっそう心がけたほうがよいでしょう。

ビタミンDが豊富な食品は魚ときのこ

効率よく補う方法を紹介

ビタミンDは、サケやイワシ、サンマ、カレイなどの魚に多く含まれています。たとえば、サケ1切れ(80g)は25.6μg、サンマ1尾(150g)は15.7μgのビタミンDを含んでいます。※7なかでも骨ごと食べられるしらす干しやちりめんじゃこは、ビタミンDとともにカルシウムも摂取できるおすすめの食品です。

また、しいたけやきくらげなどのきのこもビタミンDが豊富です。特にしいたけは、紫外線が当たるとビタミンDに変わる「エルゴステロール」という物質を多く含むため、生しいたけよりも天日干しのしいたけのほうがビタミンD含有量が多いと考えられています。

さらに、ビタミンDを効率よく摂取するには油を活用しましょう。ビタミンDは油に溶けやすい「脂溶性ビタミン」に分類され、油を使った調理法と相性がよいとされています。ビタミンDを多く含む魚を使ったムニエルやフライ、竜田揚げなどを食事に取り入れてはいかがでしょうか。

ビタミンDは魚やきのこに豊富に含まれる一方、穀物や野菜、豆類からはほとんど摂れないため、適切な食品を選ぶことも大切です。魚やきのこを積極的に食べたり調理法を工夫したりして、ビタミンD不足を防ぎましょう。

【参考文献】

※1 健康日本21アクション支援システム〜健康づくりサポートネット〜「カルシウム」

https://kennet.mhlw.go.jp/information/information/dictionary/food/ye-042

※2 上西一弘(2022年)「栄養素の通になる 第5版」女子栄養大学出版部

※3 健康日本21アクション支援システム〜健康づくりサポートネット〜「骨粗鬆症の予防のための食生活」

https://kennet.mhlw.go.jp/information/information/food/e-02-007

※4 富山大学「妊娠中の食事からのビタミン D 摂取量は子どもの 3 歳時点のアレルギー疾患と関連する:エコチル調査」

https://www.u-toyama.ac.jp/wp/wp-content/uploads/20231114.pdf

※5 国立研究開発法人 国立環境研究所「ビタミンDとは?」

https://www.nies.go.jp/kanko/kankyogi/79/column1.html

※6 厚生労働省「『日本人の食事摂取基準(2025年版)』策定検討会報告書」

https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001316585.pdf

※7 文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」

https://www.mext.go.jp/a_menu/syokuhinseibun/mext_00001.html

-

-

ライタープロフィール

いしもとめぐみ

管理栄養士。一般企業勤務を経て、栄養士資格を取得。病院給食、食品メーカーの品質管理、保育園栄養士を経験。現在は、栄養・健康分野の記事執筆を中心に活動中。日本ワインとおいしいものが大好き。

- 1

- 2

- 3

- 4